在世界顶尖的中学生学术竞赛版图上,John Locke Essay Competition(约翰·洛克论文竞赛)以其跨学科的广度、思想的深度与学术的严苛要求,被公认为人文社科领域的“天花板”。每年,全球成千上万的优秀学子投身这场思想的盛宴,而最终能够成功入围的,始终只是凤毛麟角——今年的全球入围率,仅为18.65%。

在这场全球思想盛宴中,新英才学校在John Locke论文竞赛中实现新的突破。

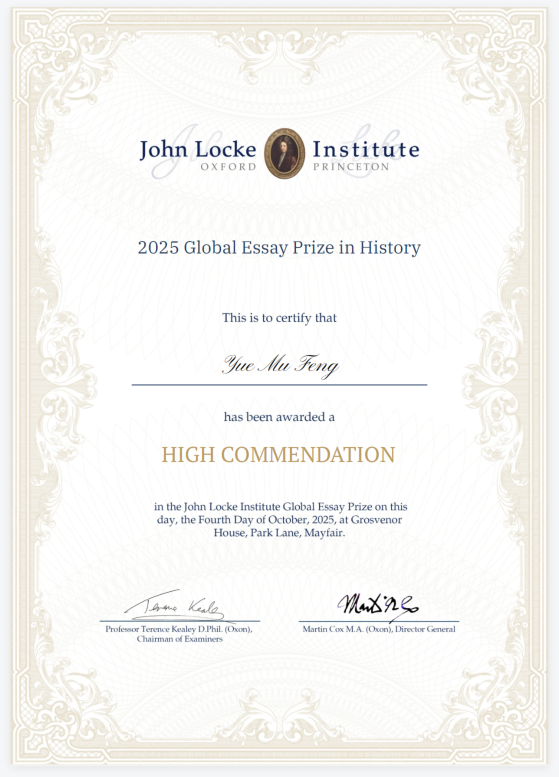

而今,获奖学科领域进一步拓展,更在奖项级别上实现新的飞跃——High Commendation的获得,标志着学校的学术培养水平迈上了新的台阶。

以成绩,显实力。近年来,新英才学子在John Locke论文竞赛、马歇尔论文竞赛中不断崭露头角,更加印证学校在人文社科类上的成功实践和历史性突破。越来越多新英才学子立志于用智慧与热情,为世界带来更多理解与关爱。

在历史叙事中

寻找个体的声音

PART ONE

来自AP国际中心11年级的冯岳牧凭借其深刻的历史思辨,在今年的John Locke竞赛中荣获HIGH COMMENDATION奖项。这份荣誉的背后,是他在浩瀚史料中精准筛选信息的眼光,以及构建严谨论证框架的学术能力——这些正是他在新英才学校的教育中培育出的重要素养。

冯岳牧的探索始于一个核心的追问:Should anyone be ashamed of their nation'shistory? Should anyone be proud of it?

*人们应该为自己国家的历史感到羞耻吗?人们应该为它感到自豪吗?

这个依托新英才近二十年国际教育经验打造的预备课程,不仅帮助他提前适应国际课程体系,更重要的是完成了思维方式的深刻转变。"在开设的世界历史这门课程中,我第一次意识到历史不是固定的事实集合,而是充满张力的多维叙事。"冯岳牧回忆道。

这种沉浸式的探索氛围,让他逐渐从一个被动的知识接受者,转变为一个积极的知识建构者——不仅要知道“发生了什么”,更要思考“为什么这样被叙述”。

十年级时,冯岳牧通过学校推广了解到John Locke竞赛,"这些题目与我的兴趣高度契合,学校提供的备赛支持更让我有信心迎接挑战"。

在选题阶段,冯岳牧在历史、政治等多个领域间反复权衡。此时,英语教师Judith(新英才学校英语学科委员会主任)发挥了重要作用。她并不直接告诉冯岳牧该选择哪个主题,而是通过一次次深入的对话,帮助他理清自己的思路,引导他找到真正关注和热爱的方向。在老师"你的能力完全可以胜任"的鼓励下,他最终确定了这个关于历史叙事与个体责任的命题。

写作过程中,中文教师杜根深的关键指导让他受益匪浅。当他陷入细节的泥沼时,杜老师一句"不妨跳出细节,重新审视全文的逻辑结构"令他豁然开朗。他删除了冗余的背景描述,强化了各案例之间的逻辑衔接,使论证线条更加清晰有力。

在案例选择上,冯岳牧展现出卓越的学术架构能力。他精心选取日本、比利时、南非和土耳其四个案例,从教科书争议、殖民记忆、真相和解到法律压制,构建起严密的思辨网络。

值得一提的是,他没有停留在对历史事件的简单描述,而是聚焦于后世"如何叙述、如何对待"这些事件,这一独特视角让他的论述格外富有洞察力。

最终,当他在论文结尾论证"当个体放弃判断,任由民族叙事左右时,历史就失去了道德重量"时,我们看到的是一位少年学者的成长印记。

解读社会运行的密码

PART TWO

在经济学赛道,来自剑桥国际中心11年级的刘禹墨以其对核心命题的深刻洞察成功突围,他的选题是:What kinds of behaviour are engendered by thehope of proft? ls such behaviour better or worse,on balance, than the behaviour we should expect ifall enterprises were owned bycharities orgovernments ?*对利润的期望会引发哪些行为?总体而言,这种行为是好是坏?如果所有企业都由慈善机构或政府拥有,我们应当预期的行为会不会更好或更差?

在新英才学校的经济学课堂上,刘禹墨学到的远不止经济学理论。"老师总是强调,经济学是一种思维方式,而不仅仅是一门学科,"他说,"我们经常在课堂上讨论真实世界的经济现象,学习如何用经济学工具分析社会问题。"这种注重应用的教学方式,让刘禹墨早早培养起了将理论联系实际的能力。

尽管他未来的专业方向考虑转向政治与国际关系,但经济学训练赋予他的分析框架,成为他观察世界的重要视角。这种跨学科的视野,正是学校教育的特色——鼓励学生在不同知识领域间建立连接,形成对世界更丰满、更多元的认知。

在经济学教师刘柯雨(新英才学校人文社科学科委员会主任)的悉心指导下,刘禹墨的论文经历了五轮精心修改。首次提交的初稿虽然视角新颖,但在理论深度上尚有欠缺。为此,刘老师多次利用课余时间,与刘禹墨逐段推敲论文逻辑,共同探讨如何将“动态效率”、“人力资本理论”等核心概念更精准地融入论证体系。

文献查阅过程中,刘禹墨始终保持着严谨的学术态度。他会仔细考证每份参考文献的权威性、时效性及立场倾向,这种对细节的重视体现了学校一贯倡导的学术标准。

通过深入研读《贫穷的本质》《西方世界的兴起》等著作,刘禹墨对社会运行机制有了更深刻的理解:"盈利性企业是社会创新的引擎,而政府与慈善机构则是不可或缺的调节器。一个健康的社会,需要这三者形成良性互动。"

这样的认知突破,正是学校期望通过教育达成的目标——培养能够独立思考、具有社会责任感的未来栋梁。

搭建政治学的桥梁

PART THREE

"Should politicians ever be punished for lying?"这个直指政治伦理核心的问题,引领剑桥国际中心11年级的崔钰开启了一场跨越东西方的政治学探索。

*政客是否应该因为撒谎而受到惩罚?

在IGCSE阶段,崔钰选择了社会学进行学习,并在课堂讨论和作业中展现出敏锐的观察力。她发现自己能够快速抓住每个知识点的核心,并在跨学科思考中找到联系。这种训练,为她日后在政治学和历史、哲学等领域的综合研究打下了坚实的基础。

进入A Level阶段,她的选课涵盖了物理、经济和社会学等,既保持了人文社科的深度,又拓展了理科的逻辑训练。这种跨领域的学习背景,使她在面对复杂政治伦理问题时,能够从多角度切入,形成独特的论证结构。

在挑战John Locke之前,崔钰已经在EPQ研究中展现出色的学术潜力。新英才学校自十年级起实行全员参与EPQ项目,是国内首个全面推行探究式学习的学校,旨在培养学生的批判性与创新性思维,提升学术能力与学术品质。

在EPQ中,崔钰选择了政治哲学方向。虽然这是她首次撰写正式的学术论文,且正值学业最繁忙的学期,但她通过合理的时间规划和自我调节,高质量地完成了研究。她的论文题为《中国和日本身为邻国,为何对马基雅维利主义有着截然不同的接受程度》,最终获得了A*的优异成绩。

在选择是否参加John Locke竞赛时,崔钰一度犹豫。她知道这是在大家眼中“顶尖”的赛事,担心如果写不好会浪费时间和精力。升学指导孟可老师的鼓励,成为促使她迈出第一步的关键。

孟老师建议她,如果能在十年级就完成一次参赛尝试,十一年级就会更轻松,而不是在十一年级只剩一次机会、时间极度紧张。她意识到,提早尝试是积累经验、降低压力的最佳策略,于是她决定报名参加。

在论文构思阶段,崔钰在历史、政治、哲学等多个领域之间徘徊,难以抉择最终的选题,她决定向任课老师们寻求帮助。

社会学老师Luis鼓励她坚持对马基雅维利主义的兴趣,遵循内心的声音去选择最想探索的问题。与此同时,在中文课课堂上,姜军老师融贯中西的教学方式为她打开了新的思路——引导她在论文中融入东方政治智慧,与西方政治理论展开深度对话,从而形成独特的跨文化视角。

她将马基雅维利主义、功利主义、精英主义、儒家思想等政治学思想置于同一对话平台,并用马斯洛需求层次理论作为分析框架,宏大的叙事框架与缜密的逻辑设计,让她的文章在众多参赛作品中独树一帜。

回顾这段探索历程,崔钰认为最大的收获并非竞赛成绩,而是学术自信的建立。“从EPQ到John Locke竞赛,我学会了如何将零散的想法系统化,如何在不同文化间建立对话,更坚定了我想要学习人文社科的研究道路。”

在新英才学校深厚的学术支持和教师个性化指导下,学生可以从兴趣出发,走向独立思考与学术突破。在这样的沃土中,少年学者的思想得以扎根,并向着更广阔的学术天地伸展。

探寻战争伦理

PART FOUR

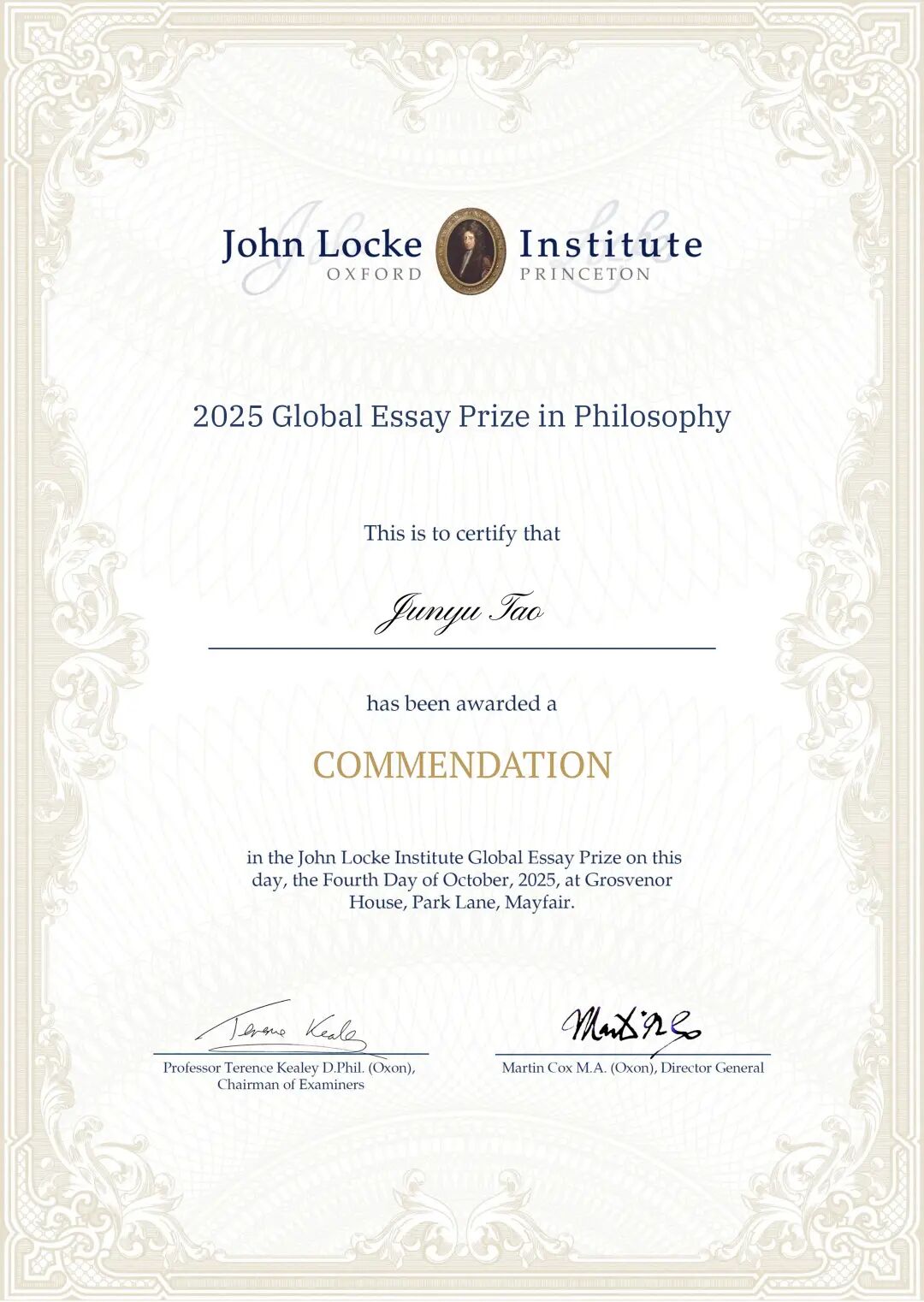

当剑桥国际中心10年级的陶君彧选择挑战John Locke哲学竞赛的命题——“When civilians are the main target, there's no need to consider the cause. That's terrorism; it's evil." Is this correct?这位未来计划攻读化学或建筑专业的理科生,开启了一场意料之外却又情理之中的思想探险。最终获得的COMMENDATION奖项,对他而言最重要的不是荣誉本身,而是思维认知的深刻刷新。*“当平民成为主要目标时,就无需考虑原因。这就是恐怖主义,这就是邪恶。”这是对的吗?

促使陶君彧踏上这场哲学探索之旅的,是校内举办的学术分享活动。在聆听了上一届12年级学长学姐的John Locke竞赛经验后,他被哲学命题所深深吸引。尽管这通常被认为是文科生的领域,但陶君彧有着不同的理解:"国外大学重视学生的全面发展,任何学术探索都不会白费。更何况,这个题目正好触动了我内心深处的思考。"

在确定研究方向的过程中,社会学课堂给了他重要启发。"社会学老师Douglas总是引导我们从多元视角分析社会事件,这种方法论潜移默化地塑造了我的思维方式。"社会学课程培养的批判性思维,显著提升了他的独立研究能力。

陶君彧的理科背景为他的哲学探索提供了独特优势。在数学、物理、化学等科目的学习中培养的严谨逻辑,被他运用到哲学论述中:先厘清核心概念,再构建逻辑框架,最后用案例与推理支撑结论,使得他的论文既具有哲学深度,又保持了科学论证的严谨性。

在论文创作过程中,学校课程灵活的安排为陶君彧提供了重要支持。通过对数学、物理等科目的提前学习,他既不必牺牲理科学习进度,又能全身心投入哲学论文的创作,在完成核心学业的同时,充分发展自己的思想潜能。

这次跨界的学术尝试让陶君彧深刻认识到:"我学会了如何在陌生领域快速建立知识框架,也更坚定了自己面对复杂问题时跨界思考的能力。"对于未来计划在化学或建筑领域发展的他来说,这次探索不仅拓宽了他的认知边界,更让他看到了知识世界的无限可能——在科学与人文之间,从来都不存在不可跨越的鸿沟。

寻找自我的力量

PART FIVE

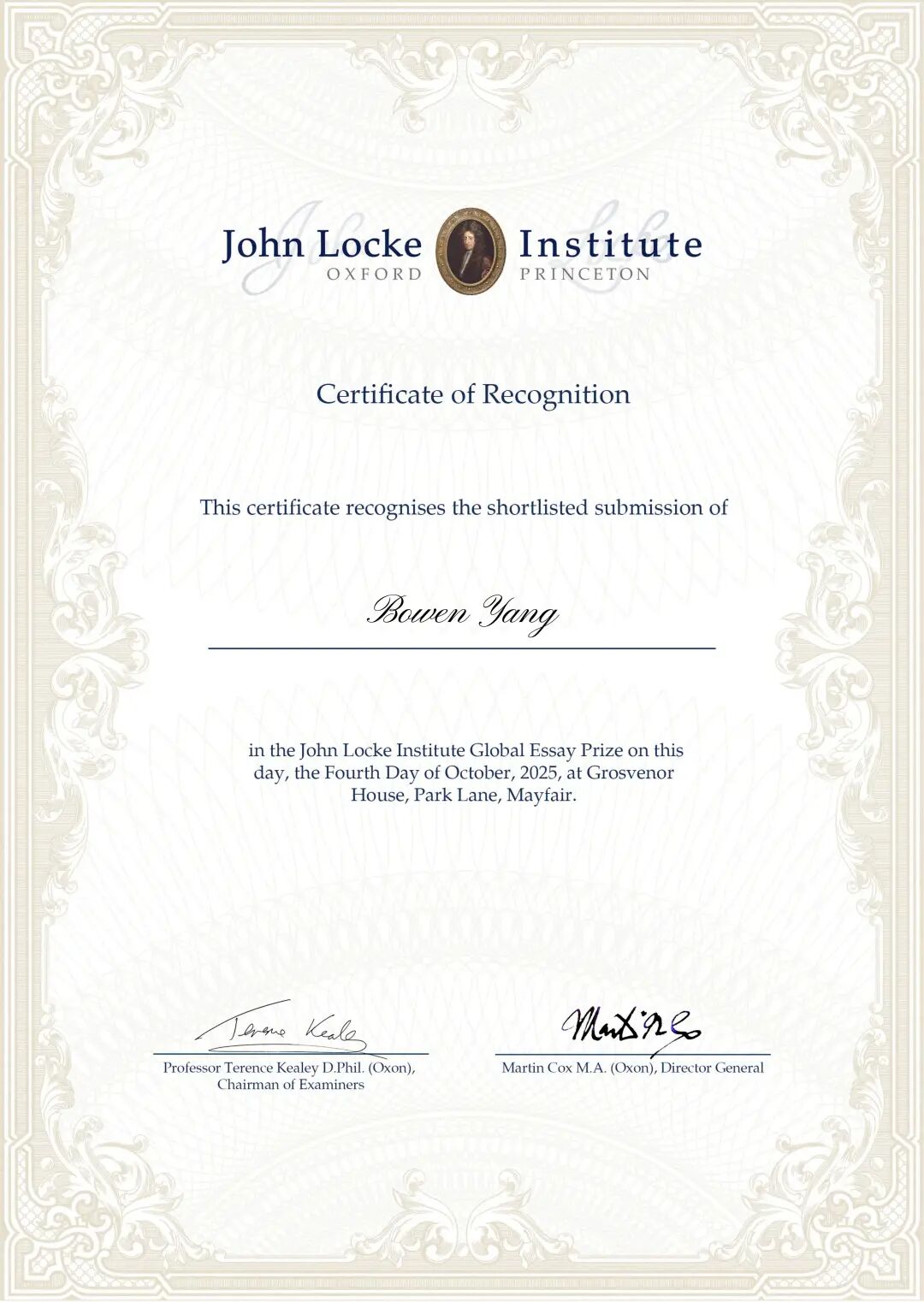

当剑桥国际中心11年级杨博闻选择挑战心理学命题——“Eleanor Roosevelt declared, ‘No one canmake you feel inferior without your consent.’lsshe right?”时,他开启的不仅是一场学术探索,更是一段认识自我与心灵的旅程。*埃莉诺·罗斯福曾宣称:“未经你的同意,没人能让你觉得自己低人一等。”她说得对吗?

回顾整个研究过程,杨博闻坦言这就像"走了一趟艰难的旅程"。在确定研究方向初期,面对三个各具特色的备选主题,他一度陷入深深的困惑。"收集的资料越多,思路反而越混乱",他回忆道,"我总困在初始的框架里,收集的数据杂乱无章,甚至一度考虑要不要换题。”

就在这个关键阶段,心理学教师及升学指导教师肖孟涵的点拨为他指明了方向。肖老师通过循序渐进的引导,带领他分析各个主题的优劣,并用帮助他跳出思维的死角。最终,杨博闻选择了最能激发他思考的心理学命题,并建立起明确的研究框架。

进入研究的实证阶段,新的挑战接踵而至。原本在构思时,他设想实验数据会支持自己的假设,但现实却给了他一个“意外”:数据结果与假设并不吻合。面对这一情况,杨博闻感到沮丧,甚至开始怀疑自己的研究能力。他意识到,单靠套用范文结构或按部就班地走流程,并不能自动得到有说服力的结论。那段时间,他一度对继续研究产生退意。

但在肖老师的鼓励下,杨博闻重新审视研究方案,调整了数据收集方法,并主动补充原本未考虑的实验数据,让论证更有支撑。

"每一次数据的修正,都让我离论证更近一步",这个过程中,他不仅发现了之前忽略的、更贴近生活的结论,也学会了如何在研究中与不确定性共处。

正如杨博闻所体会到的,真正的学术探索从来不会一帆风顺。那些一次次的修正与调整,也让他明白,研究的价值不在于得出“完美”的结论,而在于不断发现问题、寻找证据、构建更接近真相的答案。

学校的使命,不是塑造千篇一律的“标准化优秀”,而是让每一颗种子找到属于自己的生长方向,帮助年轻的思想者积蓄力量,去全球顶尖的学术舞台上发声。期待着更多年轻的思想者从这里出发,走向世界。

校址: 北京市顺义区天竺开发区安华街9号北京市新英才学校 邮编: 101300

人力资源部:010-80413037 家长接待中心:010-80467117 80467116 80413001

Email: principal@bjnewtalent.com(校长邮箱) luoyj@bjnewtalent.com(家长接待中心) hrc@bjnewtalent.com(人力资源部)